2024年12月11日下午,湖南大學文學院廖可斌教授在白雲山校區七教408會議室作題為《文獻學如何與文學研究相結合》學術講座,暨南大學文學院副院長王京州教授、廣東技術師範大學文學與傳媒學院院長項裕榮教授與會談論。會議由陳恩維教授主持,我院50餘名師生參與會議。

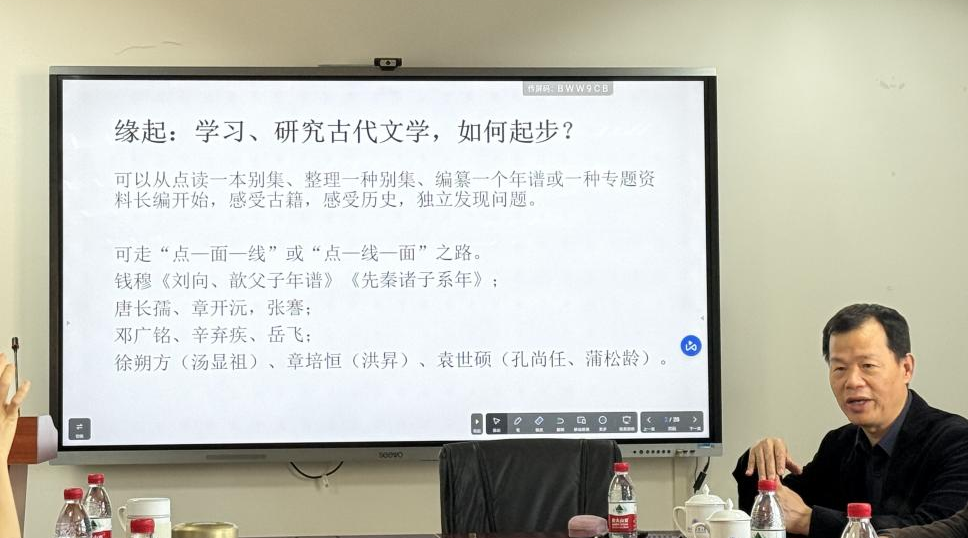

會議伊始,廖可斌教授強調本科生和研究生在學習和研究古代文學時應采取的不同方法和态度。他建議,本科生階段應廣泛閱讀,擴展知識面,打好基礎,而研究生階段則應開始關注文獻和版本問題,深入研究。同時通過以《西遊記》等文學作品為例說明了不同版本文學作品之間的具體差異,強調在研究和學習中使用正确版本的重要性。廖可斌教授指出,文獻研究應走“點—面—線”或“點—線—面”之路,說明如何通過文獻研究深入理解文學作品及其曆史背景。

廖可斌教授進行學術講座

廖可斌教授指出需要通過深入閱讀和點讀古籍來提高古文閱讀能力,強調古籍中包含的典故和文獻價值。他建議在學習過程中選擇與自己家鄉或熟悉的地域相關的作品進行研究,以增加親切感和優勢。同時他指出學生在引文、文學作品分析及文學價值理解方面常犯的錯誤,并強調可以通過廣泛閱讀、欣賞戲曲、音樂會、美術展覽等藝術形式提高文學藝術鑒賞能力,通過實地考察、遊覽名山大川來提升個人的文學藝術感受能力。

與會讨論環節,陳恩維教授結合自身的成長曆程和學術研究經驗,對廖教授提出的“點-線-面”研究方法作出回應。項裕榮教授肯定了廖可斌教授學術傳授的同時,分享了個人在閱讀大量文獻時的體會,并向大家展示如何通過文獻閱讀來實現學術上的突破。王京州教授在交流中提到了數字人文技術在古籍整理中的應用,強調了理論和實踐相結合的重要性。王京州教授強調,人工智能具有學習能力,能夠在古籍整理工作中實現高效率和準确性。他鼓勵學者們積極擁抱數字技術,同時也提醒不可過度依賴技術,應保持批判性思維。

最後,參會學生提出關于海量文獻處理疑難等方面的問題,與會學者提供了專業的建議和詳細的解答,現場互動氣氛熱烈,掌聲不斷。

合影留念

廖可斌,湖南大學文學院教授,入選新世紀百千萬人才工程國家級人選、教育部長江學者特聘教授。主要從事明清文學、古代戲曲小說研究。出版著作《明代文學複古運動研究》《明代文學思潮史》《理學與文學論集》《文學史的維度》《詩稗鱗爪》《明史随筆》《走近經典—古代文學名篇十八講》等,主編《稀見明代戲曲叢刊》等,發表學術論文100餘篇。獲教育部人文社會科學研究優秀成果二等獎2項、獲國家級教學成果二等獎1項。

王京州教授,暨南大學文學院副院長,博士生導師。主要從事文獻學教學與研究。

項裕榮教授,廣東技術師範大學文學與傳媒學院院長,南粵優秀教師,主要研究古代文學,傳統文化、大衆文化等。

采寫 | 覃彤彤

初審 | 吳肖丹

複審 | 羅長青

終審 | 陳恩維